编辑:前沿在线 编辑部

1985年,英特尔带着一颗“286”芯片进入中国,加入了那个尚未成型的本土PC产业。

在之后的四十年里,它从未离开过产业主舞台:从“万元奔腾”将电脑带入寻常人家,到迅驰、酷睿、至强撑起移动互联与云计算时代的底座,它见证并参与了中国计算基础设施从无到有、从弱到强的全过程。

四十年过去,这家公司依然在出芯片,但也不只是出芯片了。

它正在参与构建的是一整套智能计算的范式转变:从数据中心的集中计算,到AI终端的原生智能,从软件工具到生态应用,从标准设定到产业协同,计算正在被重新定义,终端正在被重新激活。

而最具象的拐点,就发生在这一年。

AI时代的再出发

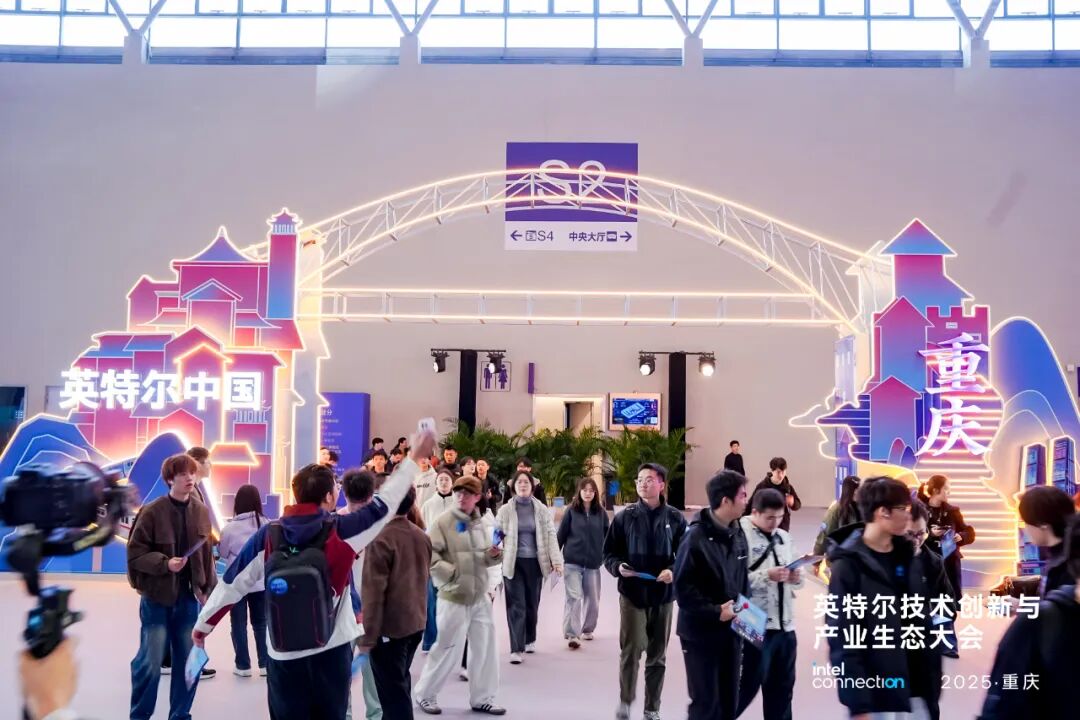

2025年11月,英特尔在重庆举办的“技术创新与产业生态大会”上,明确打出了“AI原生终端”的方向旗帜。一场从平台能力到生态协同、从单点性能到多端智能的跃迁,正在逐步落地。

AI PC,不再只是概念术语,而是技术可落地、生态可部署、体验有差异的一类新物种。而酷睿Ultra 9 285H,正是这条路径上最具代表性的产品起点。

它不是重新定义“个人电脑”的那一颗芯片,但它在重新定义“个人电脑能做什么”这件事上,迈出了决定性的一步。

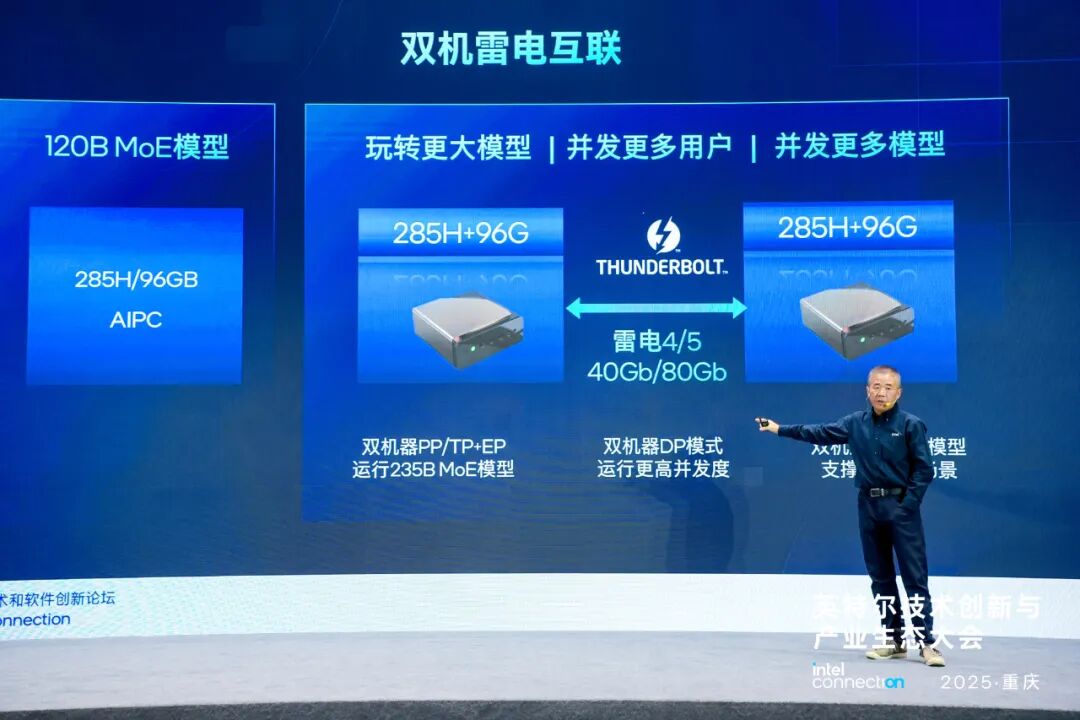

128GB共享内存、120B模型本地部署、图文语音一体的多模态链路、双机雷电协同、AI SSD缓存复用——这些不再只是“未来形态”,而已经在多台笔记本和工作站上完成了实测与演示。

AI的入口,正从“云”下沉至“端”。

而PC,这个曾经在家庭、办公室和课堂中被定义为“工具”的设备,正在变成一个为AI而重构的“智能节点”。

如果说“286”是英特尔与中国计算产业的第一次相遇,那2025的这次重启,则是一次面向AI时代的“再出发”。

而英特尔,也在从传统的芯片公司,变成一个围绕终端智能重新建构的生态平台玩家。

“大显身手”的现场时刻

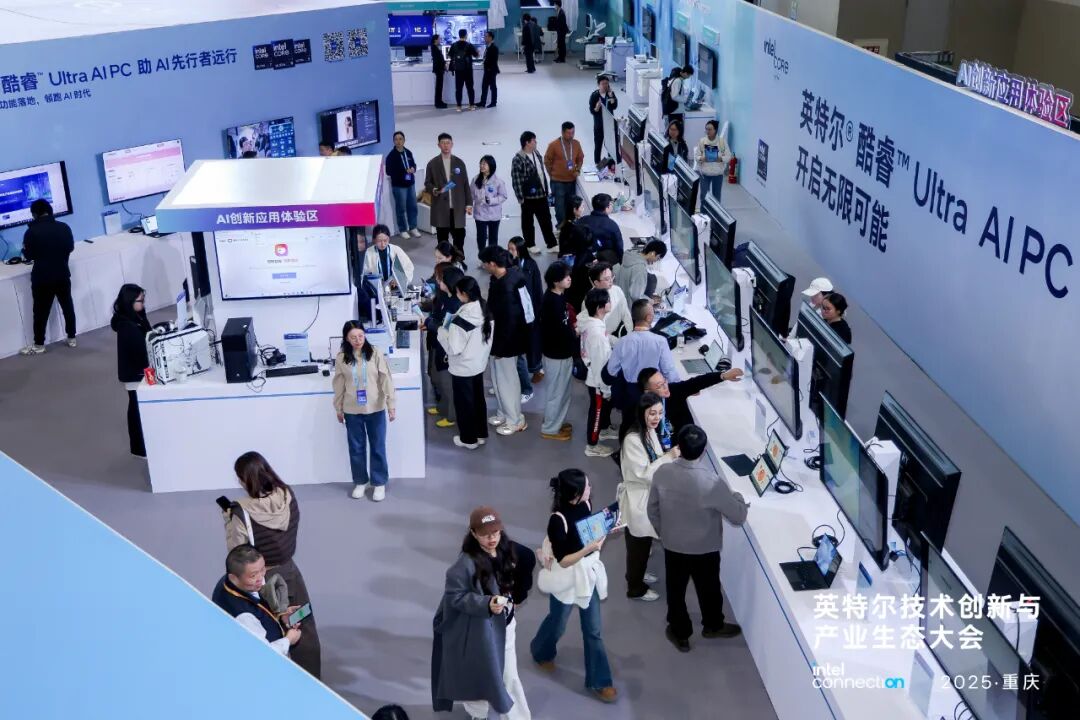

英特尔在“AI新技术与软件创新论坛”上展出了一系列可运行、可调用、可交互的本地AI体验,用实机演示回应了“AI PC到底能做什么”的核心问题。

主角是酷睿Ultra 9 285H,一颗已经在高端轻薄本中逐渐普及的处理器。但在现场,它不再只是“功耗控制更优秀、AI算力更强”的硬件升级,而是作为一个端侧AI系统的“能力边界代表”被重新定义。

首先是模型实测。在不依赖独显、不接入云端的前提下,285H完成了120B参数模型的本地推理调用。更重要的是,英特尔并没有演示一条“性能参数截图”,而是直接用自然语言完成了多轮Agent任务:

从生成古装剧情对话,到文案自动润色;从知识问答,到写一篇小红书内容笔记;甚至在双机互联模式下,让两台设备协同完成一个“医疗AI问诊+文档总结+声音播报”的全流程。

这种“本地连招式体验”,在过去大模型以“调用谁的API”为主的语境里几乎不可想象。

但靠的不是一招制胜,而是多维能力配合:

128GB的共享内存支撑起了大模型上下文的载入;图形内存的调度机制支持高比例显存共享,形成近120GB的“可调配空间”;

AI SSD负责“以存代算”,用于KV Cache复用与冷启动加速;再通过雷电接口连接另一台设备,用张量并行方式跑双卡推理,真正实现了“硬件+软件+分布式”的端侧AI部署演进。

这套组合拳打下来,不像“AI上PC”,更像是“PC变AI终端”。

从“能运行”到“能协同”,再到“能闭环”,酷睿Ultra 9 285H把PC这台设备从信息消费工具,变成了一个具备基本感知-理解-生成能力的本地智能体平台。

这种变化,在参数层面是难以察觉的。但当你看到一台轻薄本能流畅地跑出TTS声音合成、完成结构化OCR识别、甚至在本地写PPT配图的时候,很难不感到:AI不再只是“云上的事情”了。

不是一颗芯片,而是一整套系统

如果说酷睿Ultra 9 285H是AI PC进化的“临界点”,那么英特尔在大会现场呈现的,是一次从芯片能力到系统生态的全面展开。

这是一套“软硬件共同演进”的AI端侧叙事——不只是给出一个处理器型号,而是用多种设备形态与完整工作链路,描绘AI如何真正走进本地、服务场景、成为生产力。

首先是Mini工作站。与传统认知中“AI =云+高端显卡+大模型”不同,英特尔展出的Mini型AI工作站体积控制在30cm³左右,却能够完成120B大模型的本地推理,甚至支持基础的视觉任务调用、图文理解与多轮交互。Khadas等合作伙伴带来了基于285H平台的“轻型AI终端”,定位于内容创作者、开发者、教育科研场景下的“低门槛、强体验”工作节点。

其次是AI Box产品形态的浮出水面。它并非传统意义上的PC,而更像是一块“AI感知模块”:内置模型、本地推理、接口开放,适配智能安防、智慧教室、车载舱内等复杂边缘场景。

你可以把它看作是一个“无屏AI助手”,更像一块能嵌入各种设备里的“智能嵌件”,是AI PC范式在非PC终端的扩展节点。

而在显卡层面,英特尔则带来了ARC Pro B60系列的新展出。它是面向端侧AI场景设计的独立显卡,支持文生图、Agent开发、模型微调、图像修复等任务,同时可组合为1卡/2卡/4卡的并行部署架构,支持Tensor并行计算,轻量级Agent工作流运行,成为285H平台的有力补充。

与传统重型GPU方案不同,ARC系列显卡在发热控制、电源适配与软件优化上更强调本地运行场景下的稳定性与“可控性”。

这些设备之外,英特尔还在同步打通整个“AI PC外围生态”:耳机、摄像头、鼠标、麦克风、AI SSD、雷电协议互联、双设备分布式部署……一个更立体的端侧智能生态被缓缓铺开。

而这种生态不是英特尔“自己做完一切”,而是通过与配件厂商、软件ISV、内容创作者工具链公司(如必优科技、QQ音乐、Flowy等)的协同构建,把标准、接口、部署环境提前对齐,让AI PC真正具备“被用起来”的可能性。

它更像是在说:AI PC不是一台机器,而是一个系统;不是卖一块芯片,而是在建设一个面向AI时代的“本地智能场景层”。

不只是能跑AI,而是能跑出“差异”

能跑AI,并不稀奇。能跑出差异,才是AI PC真正有意义的地方。

在本届生态大会的多个演示环节中,英特尔试图传递一个很明确的信号:AI PC的核心价值,不在于“是否支持模型”,而在于“是否能承载一整套原生智能体验链路”。

比如,在以酷睿Ultra 9 285H为基础的本地演示中,英特尔搭建了一条完整的AI工作流链条:从图像OCR识别开始,识别出的文本自动转为结构化Markdown,再由本地TTS模块生成语音解说,同时生成对应的视频脚本与素材,甚至调用Agent工具进行文案总结与PPT排版。

这些环节过去往往依赖多个在线工具、多个账号切换、大量人工中转。而现在,它在一台笔记本里闭环完成,模型在本地,数据不出设备,语义链路贯通,且延迟可控。

这种“从感知到表达”的端到端路径,不再是传统意义上的“算力堆叠”,而更像是一种“场景分解”后的智能拼图。它真正展现出端侧AI的独特价值——不仅是“能跑”,而是“能随时跑”“能离线跑”“能自定义跑”。

更进一步,英特尔还在探索一个更具开发性视角的方向:本地Agent的轻量化开发。

通过预置的开发接口、标准化的模型加载框架与跨硬件调度机制,开发者可以基于285H平台构建自己的“本地AI助手”:能读文件、能收听语音、能执行结构化操作、能调用指定模型,不依赖远程云端、不暴露数据隐私,适配企业内部自动化流程,也适合个人日常应用增强。

个人用户因此拥有了一个更可控、更可信的“AI伴侣”;而企业用户则看到了更低门槛、更易部署、更易监管的智能终端形态。

当然,能做到这一切,并不仅仅依靠芯片算力,而是得益于一整套“底层+接口+标准”的协同设计——英特尔将过去平台级的生态整合能力,带到了AI时代的本地智能开发场中。

它不再是一个芯片厂商在谈“性能红利”,而是一个平台协调者,在推动本地AI成为可用、可控、可部署的现实技术栈。

AI PC的真正差异,从来不在参数,而在于能不能让AI真正“落在地上”、跑在身边”。

终端智能的时代刚刚开始

当人们谈论AI浪潮,常常把视角放在模型的体量、参数的激增、推理速度的跃升上。但真正决定AI能否成为“通用技术”的,不是云上多强,而是终端能否跟得上。

本地、可控、轻量、实时——这些听起来朴素的关键词,正在重新定义下一代计算设备的技术想象力。它不再只是“跑得更快”,而是“是否能参与理解”,甚至“是否能在原地生长智能”。

2025年的英特尔生态大会,给出了这样一个答案:AI PC,不只是一次产品形态的更新,而是一次终端智能能力的重构起点。它不是轻描淡写的“功能升级”,而是一个技术体系的重写工程。

而酷睿Ultra 9 285H,不只是被拿来演示“能跑AI”的芯片,更是一个测试“边界在哪里”的参考系——它不是AI的终点,而是终端智能的起点。

更重要的是,这并不止步于某一场大会、某一款芯片或某一轮硬件部署。

你可以看到:从耳机、麦克风到AI SSD,从TTS、OCR到多模态工作流,从Mini PC到AI Box,从家庭娱乐到行业终端,从个人创作到企业Agent开发——英特尔在试图打通的是一个可以生长、可以协同、可以被共建的终端AI生态系统。

开发者因此拥有了更多“原生场”的可能;企业因此多了一个“不上云也能智能”的路径;硬件厂商也多了一个重新定义设备角色的起点。

而整个AI产业,也正在从“芯片算力”的比拼,进入到“本地智能体系能力”的比拼。

这意味着,终端智能的故事,才刚刚开始。